主管單位:中華人民共和國文化和旅游部 登記機關:中華人民共和國民政部 成立時間:1991年1月

導航

東方藝匠

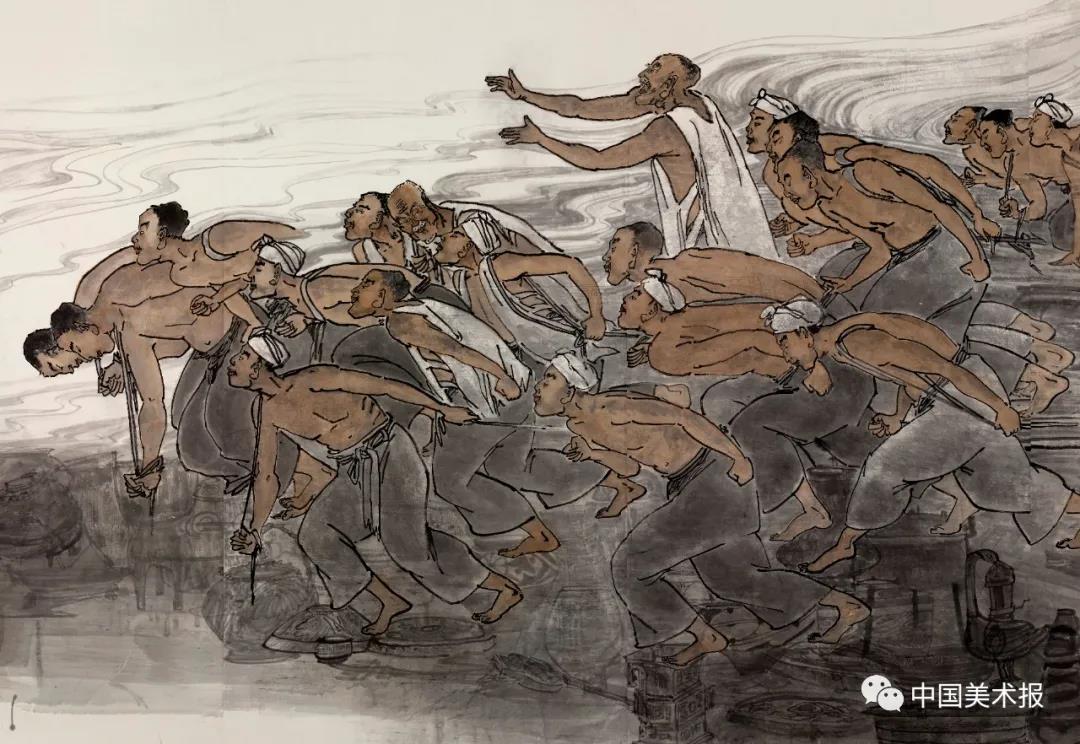

黃河頌:顧平新作《壺口旱地行船圖》畫記

來源:顧平 中國美術報

顧平

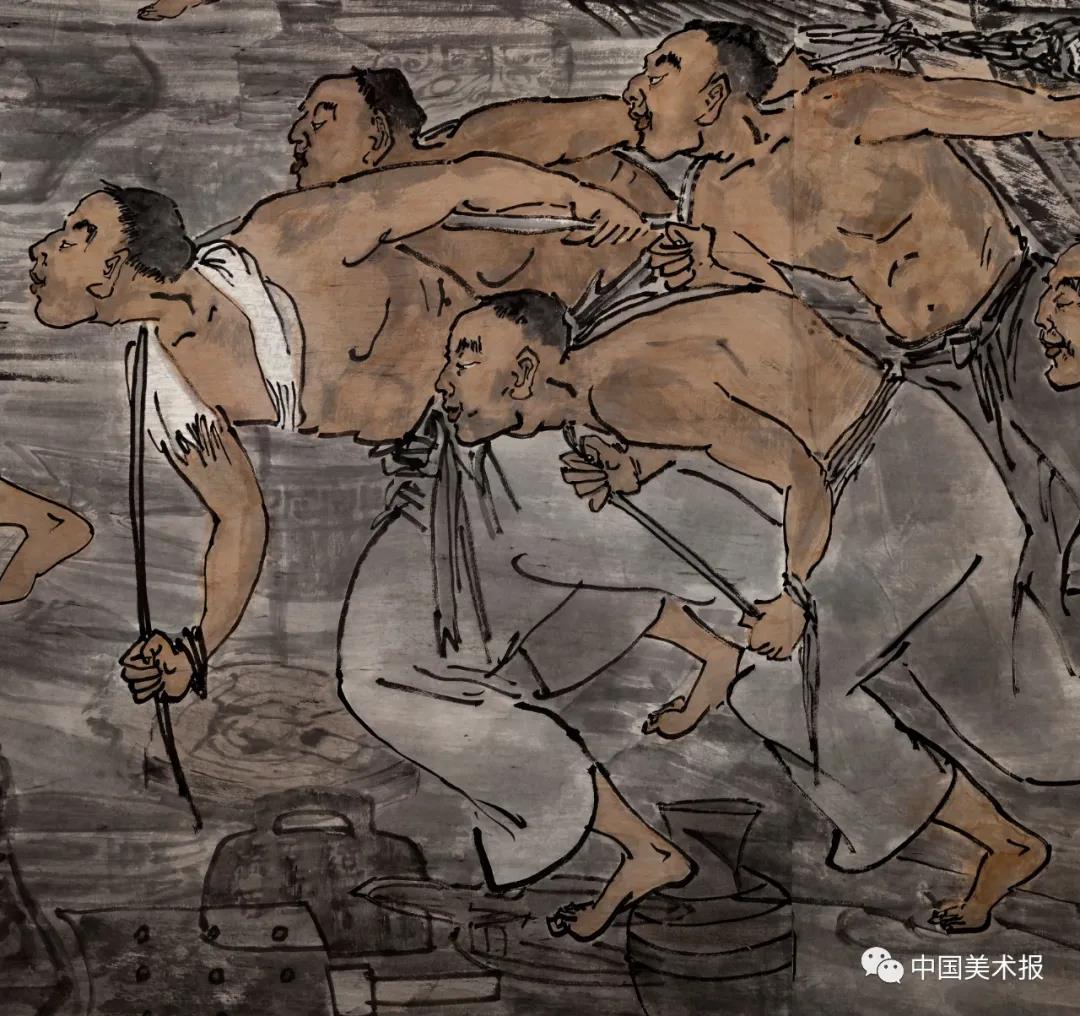

壺口旱地行船圖(局部)

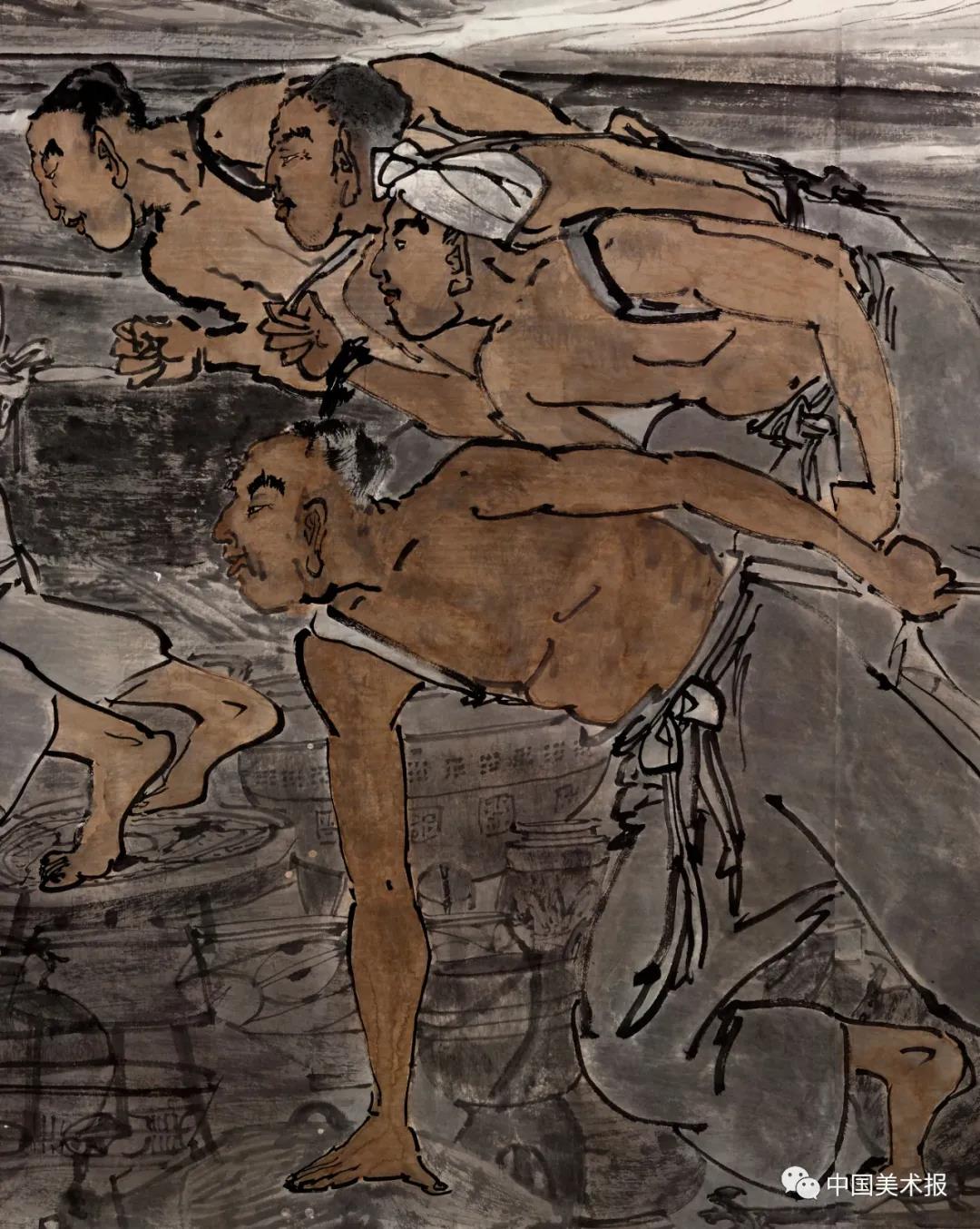

壺口旱地行船圖(局部)

壺口旱地行船圖(局部)

壺口旱地行船圖(局部)

黃河萬古流,壺口百丈崖。

船運止崖側,旱行下龍灘。

號角連天響,巨纜鐵肩擔。

纖夫齊努力,移舟孟門灣。

顧平,1960年生于江蘇鎮江,祖籍江蘇南通。曾任南通大學藝術學院教授、南京信息工程大學傳媒與藝術學院院長、碩士生導師。現為中國國家畫院藝術家,民盟中央美術院副院長,中國美術家協會會員。

主管單位:中華人民共和國文化和旅游部 中國東方文化研究會

承辦單位:中國東方文化研究會教科文專業委員會

廣告總代理:北京中聞視媒廣告有限公司

電話:010-67133538

郵箱:cneescc@163.com

京ICP備18040214號 中國東方文化研究會教科文專業委員會 版權所有 侵權必究

本站關鍵詞:中國東方文化研究會教科文專業委員會 | 中國東方文化研究會教科文專業委員會官方網站 | 東方文化研究會教科文專業委員會 | 東方文化教科文專業委員會